경영계가 부르짖는 ‘탄력근로제 기간 확대’, 원하는 업체는 3%뿐

한국노동연구원 김승택 선임연구위원 ‘탄력적 근로시간제 활용 실태 조사결과’

전국보건의료산업노동조합 조합원들이 21일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 보건의료노조 총파업 총력투쟁 결의대회를 열고

탄력근로제 확대 저지를 촉구하고 있다.ⓒ김슬찬 기자

노동계의 장시간 노동 확대 우려를 낳고 있는

‘탄력근로제 단위기간 확대’를 바라는 사업체가 100곳 중 3곳에 불과한 것으로 나타났다.

정부여당과 한국경영자총협회를 중심으로 한 경영계의

“탄력근로제 단위기간 확대도입 요구가 많다”는 주장이 ‘침소봉대’(針小棒大)였음이 확인된 것이다.

경제사회노동위원회(이하, 경사노위)는 20일 오전 서울 중구 경사노위 대회의실에서

‘노동시간 제도개선 위원회’ 발족식과 전체회의를 열었다.

이 자리에서 한국노동연구원 김승택 박사는 고용노동부로부터 의뢰받아

지난 9월부터 11월까지 5인 이상 사업체 약 2400개소를 대상으로 진행한

‘탄력적 근로시간제 활용 실태 조사결과’를 발표했다.

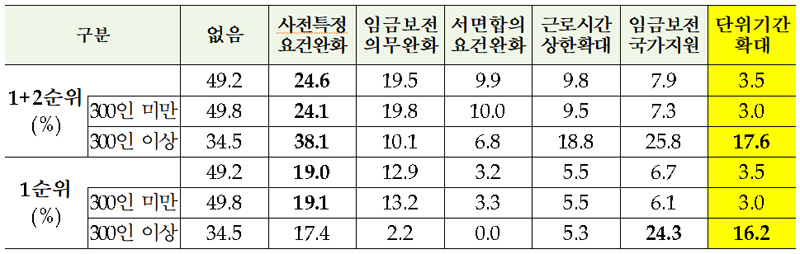

발표 내용에 따르면, 현행 탄력근로제와 관련해 49.2%의 사업체가 “개선사항 없음”이라고 답했다.

장시간 노동문제를 야기할 것으로 우려됐던 ‘탄력근로제 단위기간 확대’에 대한 요구는 3.5%에 불과했다.

단위기간 확대를 바라는 사업체는 주로 300인 이상 사업체에 집중돼 있었고,

이 또한 16.2%(1순위 선택)~17.6%(1+2순위 선택)에 그쳤다.

300인 미만 사업체에선 3%(1순위, 1+2순위 동일)만이 단위기간 확대가 필요하다고 요구했다.

또 탄력근로제를 실제 도입한 사업체는 3.22%에 그친 것으로 조사됐다.

미도입 사업체 중 향후 도입계획이 있다는 비율도 3.81%에 불과했다.

조사에 참여한 사업체들이 꼽은 ‘탄력근로제 도입 과정에서 가장 큰 애로사항’은

‘임금보전 방안마련’(300인 미만)과

‘근로시간 사전특정’(300인 이상)이었다.

개선했으면 하는 부분에서는 300인 미만과 300인 이상 사업체 모두

‘근로시간 사전특정 요건 완화’라고 답했다.

이같은 조사 결과를 보면, 사실상 기업들이 바라고 있는 것은 ‘탄력근로제 단위기간 확대’가 아니라,

탄력적으로 노동시간을 늘리거나 줄이는 기간을 사전에 특정해야만 하는 현행 탄력근로제 요건이었다.

‘탄력근로제 단위기간 확대’를 기업들의 주요 요구로 봤던 경영계와 정부여당의 시각이 빗나간 것임이 확인된 셈이다.

민주노총은 이를 ‘바늘처럼 작은 일을 몽둥이처럼 크게 부풀려 허풍을 떠는 모습’을 뜻하는 사자성어 ‘침소봉대’에 비유하며, 정부여당과 경영계를 비판했다.

민주노총은 “경영계가 그토록 도입 필요성을 호소했던

탄력적 근로시간제의 현장 도입 비율이 3.2%에 그쳤다는 사실은

이 사자성어가 결코 과장이 아니라는 것을 웅변한다”며

“단위기간 확대 등의 개악은 불필요하다”고 주장했다.

이어 “노동시간 단축이 현장에 실질 안착되도록 노력해야 할 정부가 민주노총 요구에

교묘히 수구 정책을 갖다 붙여 타협을 요구할 일인가”라고 반문하며,

“촛불 노동자·시민의 요구를 받아 재벌개혁과 노동이 존중받는 사회를 만들기에 하루가 아까운 시기인데

언제까지 불필요한 개악으로 소모적인 논쟁을 이어가야 하나”라고 비판했다.

한편, 정부 여당과 국회는 지난 11월 탄력근로제 단위기간 확대를 밀어붙이다 노동계의 강한 반발에 부딪혔다.

3개월까지만 허용했던 기존의 탄력근로제 적용 기간을 6개월 또는 1년까지 확대하겠다는 내용이 골자였다.

당시 노동계는 “1일 한도시간도 없이 6개월 또는 1년까지 기간을 확대하면

과로노동 문제가 더욱 심각해질 것”으로 우려했다.

결국 국회는 연내 처리하기로 했던 관련 법안 처리를 내년 2월로 연기하고

관련 논의를 사회적대화기구인 경사노위에 맡긴 상태다.

'경제' 카테고리의 다른 글

| [지방노무사 상담일지] ‘근로기준법 적용 예외’ 5인 미만 사업장 따져보기 (0) | 2018.12.25 |

|---|---|

| 이익의 사유화에서 손실의 사회화로 (0) | 2018.12.21 |

| '퇴직 칼바람' 기혼가구 60%, 소득급감 겪어..평균 40.2세 (0) | 2018.12.21 |

| 탄력근로제 ‘한국’에서만 나쁜 제도인 이유..한전 자회사 서부 발전소 김용균 사망관련 (0) | 2018.12.21 |

| 1천대 상장사 중 적자기업, IMF 때보다 많아…"내년 더 걱정" (0) | 2018.12.20 |