http://platform.ifac.or.kr/webzine/view.php?cat=&sq=234&page=1&Q=w%5C_no&S=8&sort=

| 조선은 세계를 어떻게 만났는가 |  |

| 통권 : 08 / 년월 : 2008년 3,4월 / 조회수 : 6770 |

| 시카고박람회와 파리박람회의 조선관 세계박람회(International Exposition)는 이제 세계가 만나는 하나의 창(窓)이 되었다. 1993년의 대전세계엑스포 이래 20여 년 만에 여수세계박람회(2012)를 눈앞에 두고 있기에 그 의미가 더욱 각별하다. 박람회를 통해 우리가 세계와 만났던 것은 100년을 더 거슬러 올라간다. 세계박람회는 실로 19세기 세계를 풍미한 하나의 문화적 코드였다. 그것은 아니러니하게도 제국주의의 확장과 긴밀한 관계를 지닌다. 세계박람회로서 가장 선두에 선 1851년 런던의 수정궁대박람회(The Great Exhibition at the Crystal Palace)는 떠오르는 영국 제국의 구축과 맞물려 있었다. 1883년의 파리만국박람회나 1900년의 파리박람회 또한 아프리카에 이어 아시아까지 진출한 프랑스의 세계화를 뒷받침한다. 박람회를 주최하는 나라들은 자국의 발달한 산업과 문화를 과시하는 한편, 그 나라 안에서 세계 여러 나라의 산업과 문화를 한 눈에 맛볼 수 있는 공간을 구성해 내는 것이기도 했기 때문이다. 조선처럼 뒤늦게 세계 외교무대에 뛰어든 나라는 이 세계박람회를 통해 세계를 체험하는 간접경험을 지니게 된다. 조선이 박람회에 처음 물품을 출품한 것은 1883년 보빙사(報聘使) 조선에서 최초로 미국 등 서방 세계에 파견된 사절단가 미국을 방문했을 때였다. 때마침 보스톤에서 열리고 있던 기술공업박람회(1883)에 비공식적으로나마 조선 물품을 소개하기도 했다. 또 1889년에 파리에서 열린 박람회에도 민영찬(閔泳瓚, 1873~?)이 참가하여 물품을 전시함으로써 박람회에 대한 경험을 쌓았다. 그러나 이때는 철저한 준비를 바탕으로 한 것이 아니고 전시관을 마련한 것도 아니었기 때문에 참가에만 의의를 둔 셈이었다.

이른바 ‘콜럼비아세계 박람회(the World's Columbian Exposition)였다. 이 명칭은 미국이 콜럼버스가 미국을 발견한 지 400년이 되는 것을 기념하기 위해 붙인 것인데, 바야흐로 세계 제국의 하나로 떠오르는 미국의 국력과 위세를 과시하는 계기이기도 하다. 1882년 미국과 수교를 맺은 뒤, 조선은 미국에 대해 상당한 호감을 가지고 있었고 1883년 보빙사 사행 때의 경험도 있는 터였기 때문에 박람회 참가를 위해 많은 준비를 기울였다. 또 이미 1873년 빈만국박람회(The Vienna World Exposition) 등에서 일본이 ‘자포니즘(Japonism)’을 불러일으킬 만큼 성공을 거뒀던 것 등을 통해, 조선은 박람회를 통해 독립적인 문화를 지닌 국가라는 이미지를 서구에 알릴 절호의 기회로 여겼을 것이다. 이 박람회 참가는 그동안 서구 여러 나라와 맺은 외교관계를 더욱 공고히 하고 서양문물을 도입하는 개화정책에서 비롯되었을 것이다.

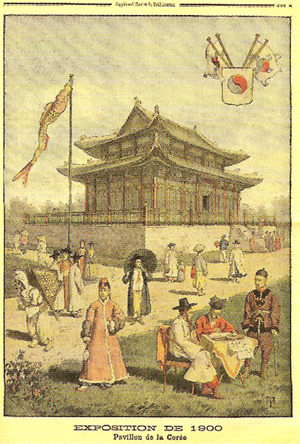

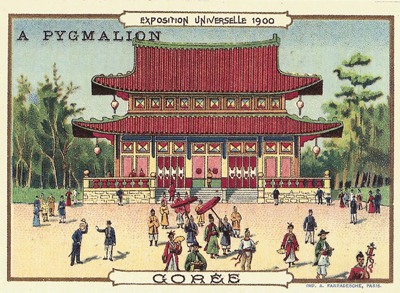

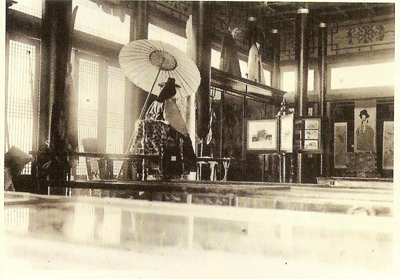

‘제조와 교양관(Manufactures and Liberal Arts Building)’에 한 자리를 차지하고 있었다. 당시 기록을 보면 면적이 899평방피트로 요즘으로 치면 25평 정도의 그다지 크지 않은 규모의 건물이었다. 양면이 열린 코너에 위치하여 기와로 덮은 지붕이 특색을 보여주었는데, 당시 전시관 사진을 보면 지붕 위쪽에 태극기를 내걸었음을 알 수 있다. 전시 물품은 자수병풍과 도자기 등 수공예품을 비롯하여 남성 관복과 무인복, 갖신과 짚신 등 의복류, 찬장, 식기, 탁자 등 일상생활용품과 장기판, 연 같은 놀이기구 등 매우 다양했다. 이 박람회 참가자 대표였던 정경원(鄭敬源, 1841~?)이 고종(高宗, 재위1864∼1907)에게 보고한 바에 따르면 이 중 천문발, 소라껍질을 박은 장롱, 자수 병풍 등이 특히 인기를 끌었으며 상패도 받았다고 한다. 이러한 물품들을 통해 조선은 세계에 첫 인상을 심어준 것이다. 이 전시에 대해 미국의 신문이나 잡지에서는, 당시 아직 거의 알려지지 않았던 조선에 관해 조심스러운 호기심을 보이면서, 조선의 수공예품의 수준이 훌륭하다고 보도하기도 했다. 또 특별한 행사도 있었다. 조선에서는 이창업, 강재천, 이경용 등 10명의 악사를 파견하여 전시 기간 동안 전통적인 붉은 색 의상(紅衣)을 입고 우리의 전통 가락을 연주하는 등 음악문화도 선보였다. 당시 주한 미국 공사관의 부총영사로서 조선관 출품 및 행사관할의 명예 사무대원으로서 함께 갔던 알렌(Horace Allen)이 뒷날 회고한 바에 따르면 이 악인들의 연주로 “조선 고악(古樂)은 동양 고악 중에서도 가장 뛰어나다”는 찬사를 받기도 했다고 한다. 박람회가 끝날 무렵 정경원은 박람회 관계자들을 초청하여 시카고의 유수 호텔의 루돌프 갠즈 홀에서 연회를 열었다. 당시 디너 초청장에는 미국기와 태극기가 나란히 게양되어 있었고, 국호는 한글로 ‘조선’이라 표기되었다. 박람회가 끝난 뒤 박람회장에서 전시되었던 물품들은 시카고의 필드뮤지엄(Field Museum)에 다수 보내졌고, 이 가운 또 해금, 대금, 가야금, 장구 등 악기 1점과 의자 1점은 세일럼(Salem)의 피바디박물관(Peabody Essex Museum)에 기증되었다. 이 기증품들은 당시 조선의 문화상을 알 수 있는 귀중한 유물로, 현재 국내에서도 그 정도의 정교한 물품을 찾아보는 것이 쉽지 않다고 한다. 이때의 참가를 경험삼아 1900년의 파리 만국박람회에는 훨씬 더 본격적으로 출품을 하게 된다. 고종은 1897년 국호를 대한제국으로 바꾸고 왕의 위상을 황제로 높였는데, 이는 과거 동아시아의 패권자 중국과 새로이 부상하는 일본 사이에서 위태롭던 조선 독자적인 독립국가로서 자신을 드러내는 한 정치적인 몸짓이기도 했다. 때문에 파리만국박람회에서는 1893년 시카고 박람회에서 제조와 교양관의 일부에 전시관을 마련했던 것과는 달리, 독립적인 국가관을 세워 그 위용을 과시했던 것이다. 1,368평방미터의 대지에 들어선 ‘대한제국관’은 경복궁 근정전을 본딴 목조 건축이었는데, 그 설계는 프랑스인 페레(E. Feret)가 맡았다. 이때의 전시관 모습은 당시 박람회 모습을 보도하던 ??르 프띠 주르날Le Petit Journal?? 1900년 12월 16일자에 전면 삽화로 실리기도 했다. 높직한 기단 위 이중 지붕을 한 웅장한 건물로, 삽화의 위쪽에는 태극기가 묘사되었으며 앞쪽에는 한국 사람들의 모습을 끼워넣어, 대한제국관의 모습을 통해 한국의 풍물을 소개하고자 한 것이었다. 이 삽화와 함께 실린 설명에는 “극동에서 가장 베일에 가려져 있으며, 또한 이웃이 가장 탐하는 나라, 그리고 외부 세계에 노출을 꺼려 왔던 조선의 만국박람회 참가는 놀라운 일”이라고 하며 “독특한 건축 양식으로 세워진 대한제국관에 전시된 특산품들이 새로운 교류를 갈망하는 듯 보였다”고 평하고 있다. 전시관 내부에는 사방으로 청룡(靑龍), 백호(白虎), 주작(朱雀) 등이 그려진 오방색의 깃발이 마치 인테리어처럼 꽂혀있었고, 실내는 단청으로 마감되었던 것으로 보인다. 당시 한국관의 기사 가운데에는 “전체가 나무로 만들어졌으며 화려한 색깔이 입혀져있고 극동 건축의 특징인 하늘을 향해 치솟은 처마 끝과 커다란 지붕이 있는 한국관은 행인들의 시선을 끈다”고 소개한 것도 있었다. 분명 고종이 외국사신들을 접견하던 근정전 모양의 건축과 기둥과 방의 단청 색깔 등은 이제까지 접한 적이 없던 서구인들에게 색다르게 다가왔을 것이다. 그런 점에서 한국관은 대한제국이 독자적인 문화를 지닌 나라라는 인상은 주었던 것으로 보인다. 그러나 전시관 내부에 진열되었던 물품들도 독특한 문화를 각인시킬 수 있었는지는 미지수다. 이때의 전시는 1893년에 견주어 규모는 커졌을지 모르지만, 역시 전시로서 어떤 이미지로 대한제국을 알릴 것인지에 대한 철저한 계획은 없었던 것으로 여겨진다. 대한제국의 참가신청 목록에는 나무판, 목조각, 도자기, 왕이 쓰던 모자, 옛 자개 청동, 옛날 악기, 옛 화폐 같은 수공품 외에도 설탕, 제과, 가죽들도 있었다. 또 대한제국 정부가 출품한 것 외에도 파리박람회에 관여했던 프랑스인 콜렝 드 플랑시(Collin de Plancy)나 그리유(Grille), 멘느 박사(Dr. Mene) 등의 개인 소장품들도 출품되었다. 주한 프랑스 외교관을 지내고, 파리만국박람회의 한국관에 애정을 가지고 지켜보았던 모리스 쿠랑(Maurice Courant)은 한국관의 전시가 한국 문화의 섬세함을 보여주었다고 평하기도 했지만, 정작 파리박람회의 대표자로 갔던 민영찬은 우리나라 물품들이 초라해서 거의 팔 수 없었다는 보고를 하기도 했다. 그것은 아마도 눈부시게 발전해 있는 다른 나라의 산업물품에 견주어 아직 수공예 단계에 머물러있는 우리 산업에 대한 뼈아픈 탄식이었는지도 모른다. 파리만국박람회의 출품물 역시 프랑스 공예예술박물관(The Conservatoire National des Arts et Metiers)과 국립음악원(Musee instrumental du Conservatoire de la Musique)의 악기박물관 등에 기증되었다.  19세기 말과 20세기 벽두에 열렸던 두 박람회에 참가한 것은 당시로서는 정치적으로나 금전적으로 여러 모로 어려움을 무릅쓴 일이었다. 박람회 참가로 조선/대한제국은 당시까지 “금단의 나라”(Ernst Jacob Oppert) “고요한 아침의 나라”(David Wark Griffith) 같은 언어로 표현되었던, 은둔의 나라라는 이미지를 벗는 데에는 어느 정도 성공했던 것으로 보인다. 그러나 새로이 발돋움하는 산업과 능력을 지닌 근대적인 국가로도 인식될 수 있었는지는 모르겠다. 전시품들의 선정과 진열에는 이렇다 할 전략이 있었던 것으로 보이지는 않는다. 아직 만국박람회에 효과적인 전시를 할 만큼 세계를 잘 알고 있지는 못했던 것이다. 게다가 고종이 호의를 가지고 초상을 그리도록 허락했던 휴버트 보스(Hubert Vos, 1855~1935)는 바로 1900년의 파리만국박람회에 고종의 초상을 민상호(閔商鎬, 1870 ~ 1933), 위앤 스카이(袁世凱,1859~ 1916)의 초상 등과 더불어 인종 전시품의 하나로 출품했던 것이다. 대한제국은 은둔은 벗어났지만 극동의 옛문화를 간직한 조용한 왕국 정도로 인지되었던 것 같다. 이미 1873년 빈만국박람회에서 ‘자포니즘’ 선풍을 일으키고 1893년 시카고만국박람회에서 소비자인 미국의 기호에 맞추어 일본적인 공예품을 선보임으로써 수출액 증가라는 전략을 세운 일본의 태도와는 차이가 있었다. 이후 대한제국은 1902년 베트남의 하노이박람회에 물품을 보내고, 외국 박람회에 더욱 철저하게 대비할 생각으로 박람회임시사무소를 개설하기도 했다. 그러나 밀려드는 일본의 정치적 공세에 밀려 제대로 진척시키지 못한 채 1905년 을사조약으로 외교권이 박탈되고 이어 한일합방을 맞았다. 이런 와중에도 박람회 참가가 없었던 것은 아니다. 1910년 런던에서 열린 일영박람회(the Japan-British Exhibition)에도 전통 목조가옥 형태의 조선관이 꾸며졌다. 그러나 이때 조선은 이미 일본의 식민지의 하나였다. 해외 박람회 참가에 견주어, 국내 박람회는 어떠했을까? 1893년과 1900년의 해외 박람회 참가를 밑거름 삼아 국내에서도 박람회임시사무소를 열었던 것은 , 해외 박람회를 준비하는 일본의 내국권업박람회와 같은 내국박람회를 준비하고자 했기 때문이다. 국내의 산업을 좀 더 활성화하여 해외 박람회에 출품할 제대로 된 물품을 생산하도록 장려하고자 했던 것이다. 그러나 박람회의 주도권은 서서히 경제와 정치를 장악한 일본 쪽으로 기울어 갔다. 1906년 부산에서 열린 한일박람회나 1907년의 경성박람회는 산업화된 일본의 물품과, 아직도 전통적 생산방식에 의한 한국의 물품이 비교되는 자리였다. 1915년의 조선물산공진회는 그러한 성격이 전면적으로 드러난 박람회였다. ‘시정오주년기념(始政五周年記念)’이라는 수식어가 앞에 붙어 일본의 식민 정치가 시작된 지 5년이 지난 것을 기념한다는 의미가 매우 명백했다. 경복궁 전각들을 일부만 남긴 채 대부분 해체하고 그 자리에 식민지 조선의 물품과, ‘선진국’ 일본의 물품들을 전시했다. 이 박람회에는 조선 각지에서 온 관람객뿐 아니라 일본, 타이완에서 온 관람객 연 116만 명이 발디딜 틈 없이 들어차 식민지 조선의 모습을 구경했다. 박람회를 개최한 조선총독부 측은 식민지 경영의 성과를 과시하는 장으로 삼은 것이다. 이 박람회를 전후해서 지방 곳곳에서는 경북물산공진회(1913), 함남함경남도물산공진회(1914), 가정박람회(1915) 등이 열렸고, 1929년과 1940년에도 각각 시정 20주년과 30주년을 기념하는 대규모 박람회가 열렸다. 이 박람회들에서는 분명 산업적으로 진보하는 조선상이 제시되었다. 그러나 그 시선은 식민지 당국의 것이었다. 물품을 생산한 조선인들은 박람회에서 보여지는 객체이자, 식민지 지배자의 눈으로 보는 관객이기도 했던 것이다. 결국 박람회를 꾸민다는 것이 누구의 시선에 의해서인지가 중요한 것이다. 최근 시카고에서는 1893년에 조성했던 만국박람회 참가를 기념하여 조선관 복원을 추진한다고 한다. 하나의 관광지로서뿐 아니라, 처음으로 세계와 만났던 자리를 어떻게 기념할지를 고려되는 역사적인 반추의 장이 되었으면 한다. 여러 번의 도전 끝에 어렵게 얻어낸 2012년의 여수박람회에서는 어떻게 세계와 만나고 어떻게 ‘나’를 알릴 것인지가 심도있게 연구하고 준비해야 할 것이다. 박람회는 산업의 장이기도 하지만, 세계에 나를 인식시키는 문화의 장이기도 하기 때문이다. 산업이 변화하듯이, 문화도 전통만 존재하는 것이 아니라는 것을 여수 세계박람회를 참관할 외국인뿐 아니라 우리 스스로도 알아가는 계기가 되기를 희망한다.

「한국 현대미술 100년」 등. mshyun13@hanmail.net |

'우리역사' 카테고리의 다른 글

| [중도레고랜드] 대조선 금괴를 밝힌다..( 2017년 5월 24일 국회강의 - 대조선삼한역사학회 / 박인수 ) (0) | 2019.06.15 |

|---|---|

| 동포들의 피와 땀으로 지켜온, 조선학교에 가다 (0) | 2019.06.13 |

| ‘문자로 나타난 하나님’ (0) | 2019.06.11 |

| 동유럽 역사 흔든 돌궐제국 선조는 ‘고조선 한민족’ (0) | 2019.06.10 |

| 朝鮮 Sapiens 梵語 (0) | 2019.06.10 |